MMIJ 東北支部春季大会(2021)

D1の張がMMIJ 東北支部春季大会オンラインで研究発表を行います。

日時:6月9日(水)

2021 (令和3) 年度 資源・素材学会 東北支部 総会・春季大会

発表題目:

メタンハイドレートの分解を利用したフラクチャー浸透性改良の数値シミュレーション

追記:6/11(金)

D1の張です。今週の水曜日はMMIJ学会を参加しました。以下は私の感想です。

オンラインでア学会に参加するのは今回が2回目で、このような参加方法に慣れてきたと感じています。 そして自宅で発表するので、もっとリラックスできました。参加者のみんなさんの反応を見ながら発表できないのは残念ですが、発表内容について質問をいただくこともでき、とても勉強になりました。

新しい研究のお供

M1青木です。

コロナが流行し初めてから、研究の進め方がガラリと変わりました。

4年生の頃は夜遅くまで研究室に残ってひたすらPCに向き合うことが多く、卒論締め切り間近は学校に寝泊りしていたこともありました。そして、時々は同期とおしゃべりしたり研究室でご飯を食べたりといった時間が楽しくもあり、自分が学生であることを実感できる良い環境でもありました。

しかし、このような従来の限界大学生らしい研究の進め方(?)は時代とともに終わりを迎えました。修士に上がってからは、在宅ワークが推奨され、ゼミを始めあらゆる環境がオンライン化されています。

そんな中、最近我々学生の間では、在宅でも重い計算ソフトを回せるような優秀なノートPCの需要がにわかに高まっており、ついにこの度、先生方のご好意により、新しくMac Book Pro を購入していただきました。そしてありがたいことに、このMacをしばらくの間青木の研究の新しいお供として貸していただけることとなりました。

こちらが新しいMacです。かっこいいですね。

これまでは、大学に入学した際に購入した生協のノートPCを使用していましたが、随分とガタがきており、Macを使い始めてからはあまりのサクサク感・スイスイ感に感激しています。

今はこの通りピカピカですが、研究が捗り過ぎてすぐに手垢だらけになることでしょう。

ところで、皆さんの中には Mac=スタバで開くもの というイメージがある方もいるのではないでしょうか。自分もこの偏った考えを持つ一人です。せっかくMacを頂いたので、試しに先日、人生初の “スタバでMac開く意識高い奴” を実践してきました。

これまではWindowsユーザーだったので、カフェで勉強する際はスタバではなくドトールやベローチェを選んでいた私ですが、ついに堂々とスタバに入店することができました。しかも、めちゃめちゃ集中できました。自分の心の中にあった意識高い方々への若干小馬鹿にしていた偏見が、やや消えていくのを感じました。(青木個人の見解です)

先生方とコロナのおかげで、限界大学生から意識高い系へとステップアップを果たしたので、今後はこのMacと共に、研究に精進していきたいと思います。

2020年新年会

研究室のメンバーで2020年の新年会を研究室で行いました。

伊藤先生は納豆餅、椋平さんはきなこもち、鈴木さんは雑煮を作りました。お酒はOBからのプレゼントです。どれも大変美味しかったです。

今年もよろしくお願いします。

AGU100 Fall meeting 2019 に参加しました

12/9~12/12にサンフランシスコで開催されたAGU100 Fall meetingという大規模な国際学会に、教授の伊藤先生、助教の椋平さん、M1の熊澤が参加しました。

以下は参加した熊澤の感想です。

自分はポスター発表を行いました。説明はもちろん英語で行いました。自分は英語には自信が全くありませんでしたが、事前準備をしっかり行ったおかげでなんとかなりました。昔の人はよく言ったものです。備えあれば憂いなしと…

これは会場のモニュメントです。

すごく広い会場でした。たくさんの研究者の方がポスターを見に来てくださり、活発な議論ができました。

研究とはあまり関係ありませんが、せっかく行ったので地域調査もしました。現地の自転車を借りるサービスを使ったので、いろんなところを見て回れました。自転車おすすめです。サンフランシスコは気温も日本の秋くらい温暖で過ごしやすかったです。食事も非常においしかったです。(学会に参加すると先生方が食事をおごってくれるので良いですね)

出発前は初海外だったので不安な気持ちでいっぱいでしたが、いい経験ができたと今では思います。日本は寒いのでアメリカ戻りたいですね。

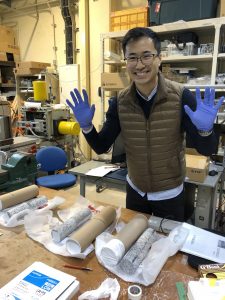

Maさんのご来訪

Maさんは伊藤教授・椋平助教との共同研究で,スイスのチューリッヒ工科大学から来られました。

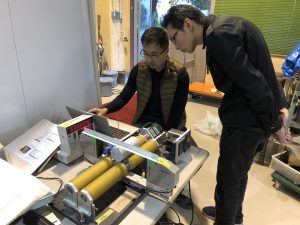

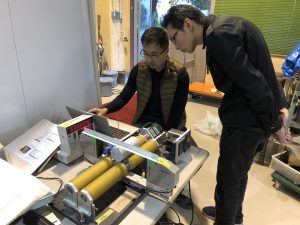

チューリッヒ工科大学のBudretto地下トンネル実験場で得られた岩石コアを持参し,伊藤研で開発したDCDA法を用いて地殻応力測定を行いました。

伊藤研の実験室でM1熊澤くんからDCDA用のコア直径計測装置の使い方を学び,一緒に作業しました。

また、11月5日と6日には、Maさんによる特別講演会が行われました。

以下は私(M1張)の感想です。

6日の講演会には幸いにも参加しました。Maさんは地熱研究について素晴らしい講演をしてくれて、地熱について新たに知ってもらいました。私は英語があまり上手ではありませんが、専門が近いので、難しいですがMaさんの講演を聞き取ることができました。これからも英語の勉強を強化すべきで,もちろん研究も努力しなければならない。

今後,共同研究で画期的な成果が上がることを期待しています!

9/2-9/3見学ツアー

9月2日から3日まで、当研究室のメンバー13人が見学旅行を行った。

初日に地熱発掘現場を見学した。見学の時に大雨が降ったが,私たちの情熱を遮ることはできなかった.職員から傘を借りて現場の設備を見学した。

同日の夕方、みんなで夕食の準備をしました。私(張)は今回の幹事として、いろな欠点がありますが、皆さんのおかげで、順調に進めていきました。

翌日焼走りキャビン村を見学しました。道は溶岩だらけで足が痛い。

以下は私の感想です。

今回の地熱井掘削現場の見学を通して、私はたくさんのことを学びました。職員の紹介のおかげで,地熱調査の流れが分かった。掘削作業を開始する前に,自然環境への影響を最小限にするために,地質条件について様々な調査を行う必要がある。また,現場設備をドリルパイプ、スタビライザーのように紹介することにより,設備の役割とそのワークフローを明らかにした。同時に、地層の崩壊と暴噴などのトラブルの処理方法について深く理解した。

また、今回の旅行の幹事として、私は反省が必要です。今回私は準備が足りなくて,皆を満足させることができなかった.次に幹事になる機会があれば十分な準備をしていただきたいと思いますので、お楽しみください。

オープンキャンパス

7月30日,31日に東北大のオープンキャンパスがありました.

伊藤研でもブースを設置し,30日には34人,31日には37人の方にお越しいただきました.

来訪者は主に高校生だったように感じました.若い人が研究内容に興味を持ってくれるのはいいことですね.

暑い中でしたがありがとうございました.

5/21 歓迎会

5月21日火曜日にニュージーランドからポスドクであるElvarさんの歓迎会を行いました。

Elvarさんは杏奈さんと一緒に地熱貯蔵層モデルのシミュレーションを行っている。

研究室に来てこの1週間、Elvarさんはみんなと良い関係を築いていました。

これからは日本での生活を楽しんでくださいヽ( ^∀^)ノ。

JpGU 2019

助教の椋平さん,D1の楊さん,M2の宮澤さんがJpGU 2019に参加し,口頭発表またはポスター発表を行います.以下はその日時と発表題目となります.

椋平さん

5/26 13:45 – 14:00

[SSS05-01] Causality between induced seismicity b-value reduction and stress state of existing fractures

5/26 15:30 – 17:00

[SSS04-P01] Constraint of focal mechanisms of induced seismicity by using misfit angles based on known in-situ stress

楊さん

5/26 10:45 – 12:15

[SSS05-P04] A Novel Method to Estimate Fracture Permeability: Combining microseismic observational data and reservoir engineering model

宮澤さん

5/27 16:30 – 16:45

[MGI33-09]パーシステントホモロジーを用いた3次元き裂ネットワークの構造評価

4/9 花見

4月に入学した楊さんの歓迎会を兼ねて、駒井研、坂口研の合同花見を行いました。

途中からお互いに自己紹介をして、和やかな空気が溢れていた(でも寒いです°(°ˊДˋ°) °)。

今年もよろしくお願いしますヽ(ˋДˊ)ノ。