新メンバー歓迎会

2021.05.31a

5月26日に新たに伊藤研に配属になったB3の長谷川君の歓迎会を行いました。

長谷川君にはぜひ研究室生活を楽しんでほしいですね。

ITO / SHIMIZU Lab.Energy Resources Geomechanics LaboratoryInnovative Energy Research Center

2021.05.31a

5月26日に新たに伊藤研に配属になったB3の長谷川君の歓迎会を行いました。

長谷川君にはぜひ研究室生活を楽しんでほしいですね。

2021.05.31a

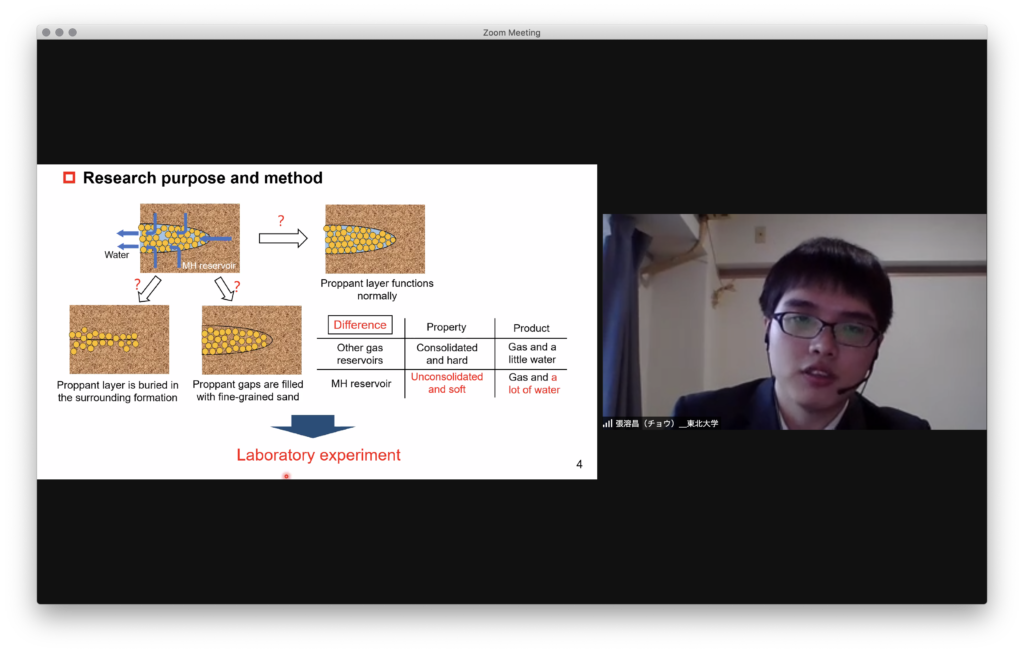

D1の張がMMIJ 東北支部春季大会オンラインで研究発表を行います。

日時:6月9日(水)

発表題目:

メタンハイドレートの分解を利用したフラクチャー浸透性改良の数値シミュレーション

追記:6/11(金)

D1の張です。今週の水曜日はMMIJ学会を参加しました。以下は私の感想です。

オンラインでア学会に参加するのは今回が2回目で、このような参加方法に慣れてきたと感じています。 そして自宅で発表するので、もっとリラックスできました。参加者のみんなさんの反応を見ながら発表できないのは残念ですが、発表内容について質問をいただくこともでき、とても勉強になりました。

2021.04.02a

東北大学ディスティングイッシュトリサーチャーウェブサイトが開設され,椋平助教が紹介されました。

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2021/03/news20210315-02.html

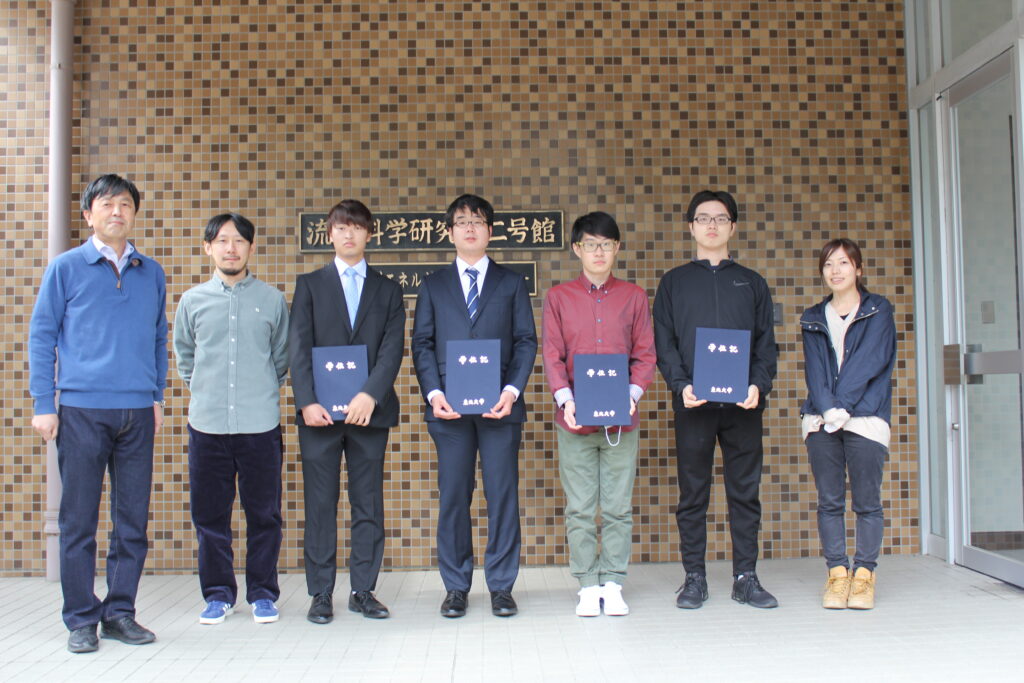

2021.03.25a

今年度,伊藤研究室からはM2が3名,B4が2名が卒業・修了しました。

コロナ禍で,全くいつもの通り研究や実験ができない中,工夫したり,色々頑張って卒業・修了できました。本年度9月に博士修了したLiu君も含め卒業生との雪が降る中の記念写真です。

さらに,昨今の仙台での感染拡大を受けて,卒業式は規模を縮小して実施されました。大学に来れた卒業生・修了生に,伊藤先生から卒業証書・修了証書が手渡されました。盛大に祝えなかったのは大変残念ですが,次のステージでの活躍を期待しています。

みなさん,卒業・修了おめでとうございます。これまでとは違う環境の中,よく色々頑張ったと思います。

なお,張君,楊君の両名は博士課程後期に進学します。これからも長い道のりですが,一歩ずつ頑張りましょう。後藤君は伊藤研で修士に進学します。これからもよろしくお願いします!

最後に皆で記念写真を撮りました!

2021.02.22a

椋平助教の研究提案「圧力・温度自動応答スマート流体による資源開発革命」が,創発的研究支援事業に採択されました!

https://www.jst.go.jp/souhatsu/index.html

https://www.mext.go.jp/b_menu/activity/detail/2021/20210202.html

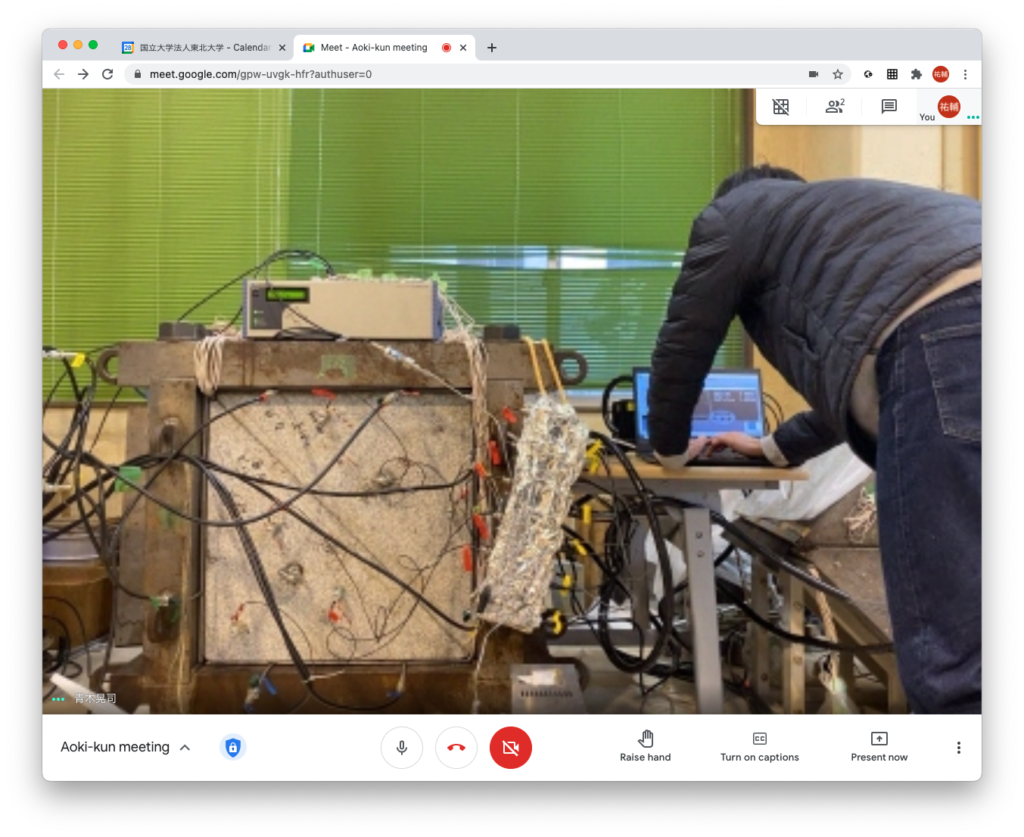

2021.01.31a

昨今では感染症対策としてリモートワークが奨励されています。伊藤研でも卒業・修了年次を考慮したシフトを組んでおり、多くの学生・ポスドクはリモートワークで研究を行ってくれています。

僕(椋平)は個人的にはリモートワーク推奨派で、感染症が落ち着いた後も市民権を得たままだと良いなと思います(子供が小さいので)。

しかし、岩石実験を主なラボワークとする伊藤研では実験組はそうとも言っていられません。幸い実験室は広いので、密になることもなく実験が実施できています。

M1青木くんは、大型岩石試験片への注水実験を行っていますが、先週木曜日も実験を行いました。ちょうど、僕がワンオペ育児デーでリモートワークとしていたため、テレビ電話システムを使って、僕はリモート、青木くんは実験室という環境でリモート室内実験を行ってくれました。これは伊藤研初のリモート実験です!

一つ一つの事象について、カメラで共有しつつ、リアルタイムでディスカッションして進められました。

(リモート側だけ楽してすいません。。。)

このように伊藤研では新たな環境に順応して様々な工夫をし、

研究を進めています。

2021.01.14a

M2の忙しい時期ですが,張君がJSRMで口頭発表を行いました。今年はコロナ禍の影響で学会に直接参加できず残念ですね。オンラインでの発表となりましたが,良い発表でした。オンラインゼミの成果ですかね。それでは,修論も頑張ってください!

以下張くんの感想です。

2020.11.26a

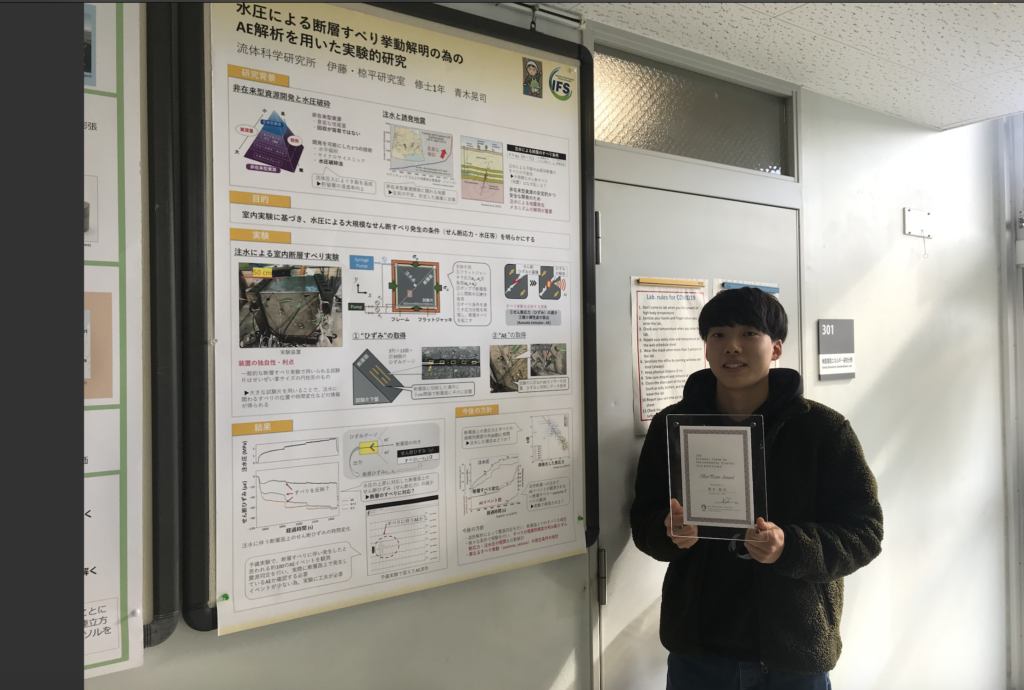

M1 青木です。

10月30日に、環境科学討論会が開催されました。

今年で二回目となるこの企画は、研究科が研究室間の交流促進のために昨年から主催しているものです。

今年はコロナの影響もあり、修士一年の学生が例年行うイントロ発表の代わりとしての企画でもありました。

そしてこの度、題目の通り、優秀ポスター賞をいただくことができました。

指導してくださった伊藤先生、椋平先生、鈴木先生、ありがとうございました。

今後も頑張って、研究に励んでいきたいと思います。

2020.11.19a

D1 KangNan completed her exchange study in Japan and returned to China in early November.

We held a farewell party for her in the laboratory.

We prepared a surprise gift for her and she was very happy. She said she would make good use of this gift.

Take souvenir photos with the teachers.

A year passes very quickly. The days of separation are always sudden. Hope she can achieve good research results in the future. We all miss her very much.

2020.11.05a

M1 高久です。

10月23日に、私たち伊藤研M1は、本学で開催されたテクノフェスティバルに参加してきました。テクノフェスティバルでは、各研究室ごとにブースが設けられ、来ていただいた企業の方に自分たちの研究について紹介しました。修士になってから初めての外部への発表の機会だったので、最初は緊張しましたが、多くの方に本研究室のブースへ足を運んでいただいたので、発表に慣れることができました。研究紹介の後に企業の方から名刺をいただいたとき、少し社会人に近づけたような気がしました。